亲测!知网新规下这样改论文,导师都看不出AI痕迹

降低AIGC值不仅是为了过检测,更是对学术声誉的负责。用工具省时间,用巧思提质量,你的论文才能真正闪闪发光!

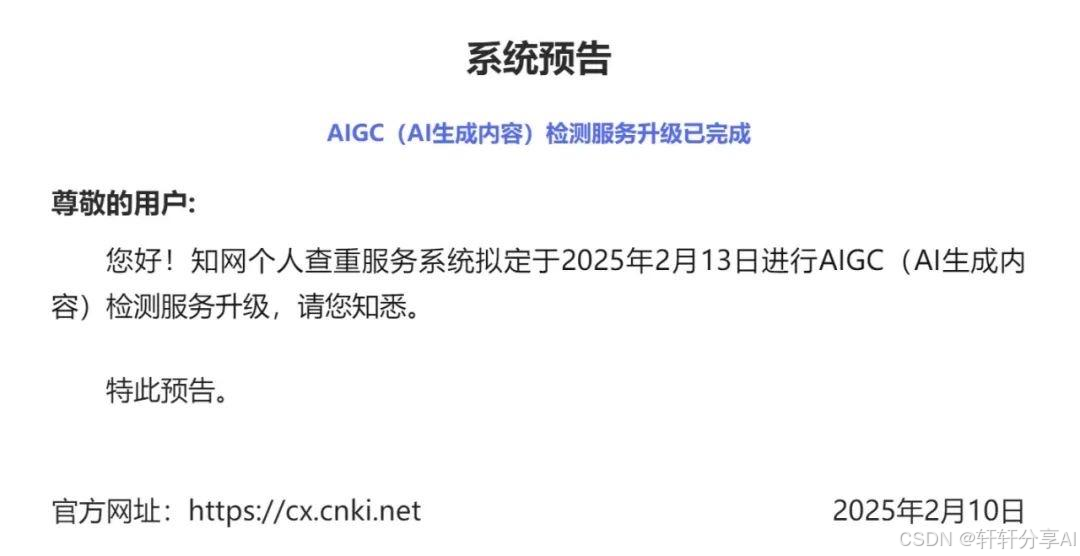

昨天收到学生私信急问:"老师!知网突然标红我文献综述说是AI生成,怎么办?"仔细一问才2025年2月13日,知网AIGC检测系统的悄然升级,在学术圈引发了轩然大波。过去,学生依赖AI辅助完成文献综述、研究方法等模块的现象并不罕见,但此次更新后,即便是固定格式的摘要、结构化的章节标题,甚至专业术语的密集使用,都可能被系统判定为“AI生成内容”。

三大致命变化

我们对比了去年和现在的检测报告,发现三大致命变化:

通过对去年与新版检测报告的对比分析,我们发现知网此次升级主要集中在以下三方面:

1. 检测标准更严苛:中度疑似即判高风险

旧版系统仅对“高度疑似AI生成”内容标红,而新版直接将“中度疑似”纳入判定范围。例如,某计算机领域论文的算法章节因频繁出现“注意力机制”“BERT模型”等术语,被系统判定为“术语集中性过高”,整段标红。更令人意外的是,部分固定表达如“综上所述”“实验结果表明”等也被纳入监测范围,导致许多人工撰写的段落意外“中招”。

案例:上海某高校硕士生的引言部分,因采用“研究背景-研究方法-研究意义”的标准结构,被系统判定为“AI生成模板”,最终AI率高达65%。

2. 格式模块成重灾区:结构化写作的“双刃剑”

知网新系统增加了对标题层级的扫描功能。许多学生习惯使用“一、二、三”或“1.1、1.2”等标准化标题结构,这种写法虽符合学术规范,却被系统视为“AI生成特征”。一位匿名用户反馈,其论文的“数据分析”章节因使用“4.1 数据清洗→4.2 模型训练→4.3 结果验证”的层级标题,被系统标记为高风险段落。

3. 专业术语“黑名单”:学术表达的隐形枷锁

新版系统建立了专业术语数据库,对高频术语进行标记。例如,“卷积神经网络”“随机森林”“Transformer架构”等词汇一旦密集出现,便会触发警报。某人工智能领域博士论文的“模型构建”章节,因连续5次提及“LSTM网络”,被系统判定为“术语重复率过高”,需全面修改。

别慌!实测有效的破解方案来了:

人工降AI四步法

❶ 结构错位重组

原句:本研究采用定量分析与定性研究相结合的方法,通过SPSS 26.0进行数据处理。

修改:先做定量分析,再结合定性研究。数据处理用SPSS 26.0完成。

❷ 术语动态解释

原句:基于Transformer架构的预训练模型在NLP任务中表现优异。

修改:Transformer架构(一种采用自注意力机制的深度学习模型)在自然语言处理任务中效果突出。

❸ 数据可视化改造

原句:实验组平均得分较对照组提升23.6%。

修改:如图1所示,实验组得分柱状图(蓝色)比对照组(橙色)高出23.6个百分点。

❹ 文献交叉引用

原引:[1]张三.机器学习研究[J].2023

修改:张三(2023)指出...另有研究表明[2-4]...

智能降AI神器推荐

笔灵AI论文优化系统已同步知网2.13版算法。三分钟完成:

-

上传被标红段落

-

选择"深度降AI"模式

-

下载自然语言版本

系统采用术语动态替换技术,比如把"综上所述"智能转换为"综合来看",同时保持学术规范性。某用户反馈,文献综述部分AI率从82%直降到7.3%。

立即体验:https://ibiling.cn/paper-pass?from=csdnai

最后说两句

降低AIGC值不仅是为了过检测,更是对学术声誉的负责。用工具省时间,用巧思提质量,你的论文才能真正闪闪发光!

更多推荐

已为社区贡献1286条内容

已为社区贡献1286条内容

所有评论(0)